(Christian Speranza) Ogni concerto della stagione del Teatro Regio di Torino porta un titolo programmatico. Quello del 14 marzo 2025 è stato intitolato «Meditazioni». E quando si esegue la Seconda Sinfonia di Gustav Mahler, da meditare c’è parecchio. Sotto l’aura tardoromantica delle sue proporzioni elefantiache, dei suoi frequenti e generosi scoppi orchestrali che per Mahler sono una risorsa necessaria, v’è una profonda meditazione sulla morte da parte di un autore che, soltanto nel lasso di tempo di questa composizione, vide morire il padre, la madre, una sorella e un fratello (suicida…).

(Christian Speranza) Ogni concerto della stagione del Teatro Regio di Torino porta un titolo programmatico. Quello del 14 marzo 2025 è stato intitolato «Meditazioni». E quando si esegue la Seconda Sinfonia di Gustav Mahler, da meditare c’è parecchio. Sotto l’aura tardoromantica delle sue proporzioni elefantiache, dei suoi frequenti e generosi scoppi orchestrali che per Mahler sono una risorsa necessaria, v’è una profonda meditazione sulla morte da parte di un autore che, soltanto nel lasso di tempo di questa composizione, vide morire il padre, la madre, una sorella e un fratello (suicida…).

Ma il Totenfeier, la «glorificazione della morte», quel poema sinfonico che nel 1888 faceva corpo a sé, è solo la base per ascendere alle vette del maestoso Finale che arriverà nel 1894, al culmine del quale, dopo altri tre movimenti intermedi, le parole di Klopstock «Risorgerai, sì, risorgerai», concludono la Sinfonia in un tripudio sfolgorante, battuto forse solo dal Finale della futura Ottava.

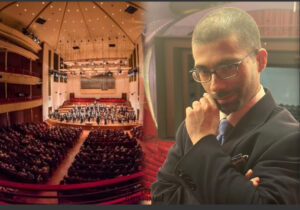

Nel breve interregno tra Rigoletto e La dama di picche, l’Orchestra e il Coro del Regio di Torino danno una volta di più prova della loro perizia tecnica e artistica profondendo le loro energie lungo l’ora e venti della Resurrezione, diretta da Aziz Shokhakimov. Il dispiego numerico non depaupera l’insieme di flessibilità – i liquidi e mobilissimi legni dello Scherzo, la levità e la precisione degli archi nell’Andante moderato sono preziosismi che si fanno notare più delle reboanti percussioni, più dei cruscanti ottoni, eleganti papillon su un abito già lustro di per sé – ma del pari non deborda negli insiemi oltre il buon gusto di moderazione imposto da Shokakimov. Prodigio della direzione, l’uzbeko debutta a tredici anni con la Quinta di Beethoven (e scusate se è poco); e debutta anche al Regio con questo concerto, in cui fin da subito dimostra un polso saldissimo nel tenere insieme una composizione che, se non ben dominata, rischia di scappare da tutte le parti, di perdersi nei suoi innumerevoli rivoli secondari. Emerge invece chiaramente, a differenza di diverse altre esecuzioni cui ho assistito, una notevole compattezza di lettura che ridona alla Seconda il disegno unitario d’origine, senza indulgere in pletorismi fini a se stessi. A ciò contribuiscono metronomi un poco più veloci della media, pur con i dovuti momenti di stasi, con oasi liriche debitamente segnalate – e, rara avis, senza che ciò implichi un senso di corriva trascuratezza – e una tensione che non viene mai meno e che sostiene da capo a fondo questa robusta lettura.

Ciò va un po’ a detrimento del quarto movimento, Urlicht (Luce primigenia), gioiellino di Lied incastonato poco prima del Finale, da eseguirsi forse con maggior sospensione onirica. La parziale perdita di espressività viene in qualche misura condivisa da Okka von der Damerau, mezzosoprano che, per quanto guidata dalle migliori intenzioni e sostenuta da uno strumento di buona rotondità e struttura, non ricava a livello emotivo tutto quel che sarebbe possibile ricavare dal brano – o per lo meno non è sembrato comunicarlo. Ha però modo di rifarsi nelle battute conclusive dell’ultimo movimento, dove piega la sua vocalità ai significati del testo di Klopstock (e di Mahler, che di suo pugno aggiunse un bel po’ di versi), coadiuvata in questo da Eleonor Lyons, soprano australiano all’altezza della parte. Ma non si può concludere non citando il Coro del Regio, che sempre nel finale del… Finale emerge come in trasparenza, con un impercettibile sottovoce filigranato e compatto – merito anche della preparazione di Ulisse Trabacchin – ed esplode nella conclusione vittoriosa e lucente, che non può che trascinare il Teatro pressoché al completo all’applauso più convinto.